By デジタルサイネージディレクター:t.takita Posted

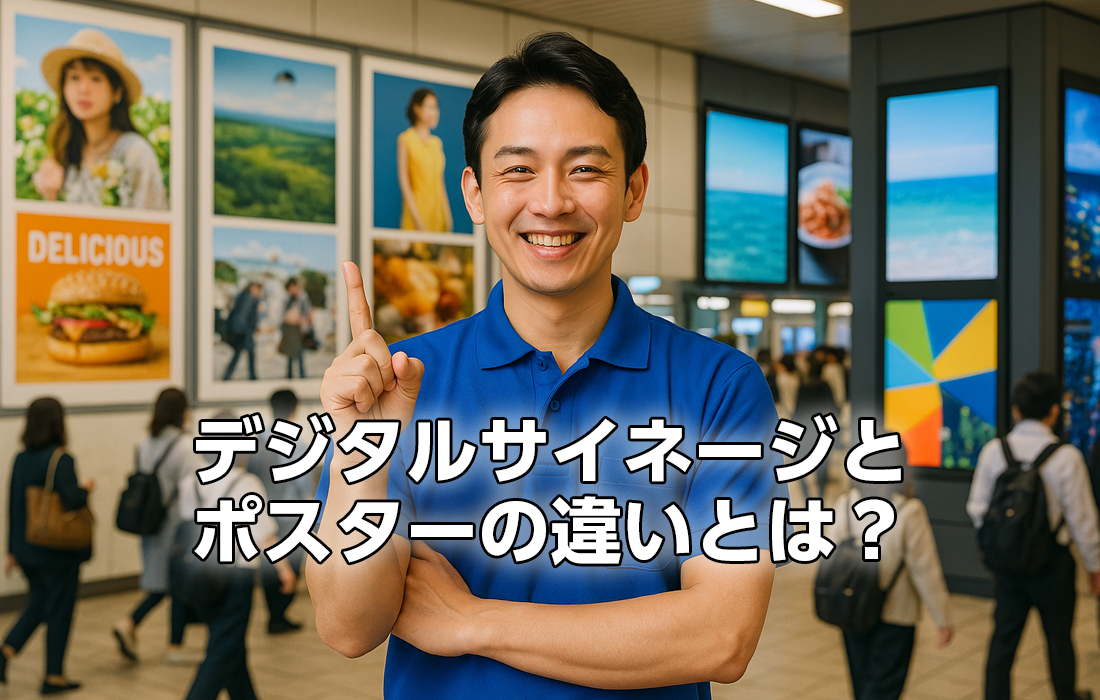

デジタルサイネージとポスターの違いとは?導入前に知っておくべき基礎知識

はじめに

店舗やオフィス、駅構内など、あらゆる場所で情報発信の手段として活用されているのが「ポスター」です。しかし近年、従来の紙ベースのポスターに代わって「デジタルサイネージ」の導入が急速に進んでいます*¹。

デジタルサイネージとポスターは、どちらも情報を視覚的に伝達する媒体ですが、その特性や効果には大きな違いがあります。本記事では、サイネージの導入を検討している方に向けて、デジタルサイネージとポスターの違いから導入のメリット・デメリット、実際の活用事例まで詳しく解説していきます。

目次

デジタルサイネージとは?基本概念の理解

デジタルサイネージの定義

デジタルサイネージとは、液晶ディスプレイやLEDディスプレイなどの電子的な表示装置を使用して、映像や画像、テキストなどのデジタルコンテンツを表示する情報発信システムです*²。英語で「Digital Signage」と表記され、日本語では「電子看板」とも呼ばれます。

従来のポスターとの根本的な違い

従来の紙のポスターが静的な情報表示であるのに対し、デジタルサイネージは動的なコンテンツの表示が可能です。この違いが、情報伝達の効果や運用方法に大きな影響を与えています。

紙のポスターは一度制作・設置すると内容の変更が困難で、静止画像とテキストのみの表示に限定されます。また、内容を更新する際には物理的な交換作業が必要となり、印刷コストや設置コストが継続的に発生します。

一方、デジタルサイネージはリアルタイムでのコンテンツ更新が可能で、動画やアニメーション、音声の活用ができます。遠隔操作による一括管理も可能で、複数のコンテンツを時間帯別に切り替えることもできます。

デジタルサイネージとポスターの詳細比較

1. コンテンツの表現力

デジタルサイネージの最大の強みは、その豊富な表現力にあります。静止画像だけでなく、動画コンテンツによって商品の使用方法や店舗の雰囲気を伝えることができ、注意を引く動きのあるアニメーションも活用できます。複数の商品やサービスをスライドショー形式で順番に紹介したり、リアルタイムの情報や中継映像を表示することも可能です。タッチパネル式を採用すれば、視聴者との双方向コミュニケーションも実現できます。

これらの表現手法により、視聴者の注意を引きつけ、記憶に残りやすい情報発信が可能になります*⁵。動きや音声を伴うコンテンツは、静止画像では伝えきれない商品の魅力や使用感を効果的に伝達できるため、マーケティング効果の向上が期待できます。

一方、紙のポスターは静止画像とテキストによる表現に限定されますが、高解像度の印刷品質により細部まで鮮明な画像表現が可能です。特殊な印刷技術や材質を活用したデザインの自由度も高く、電源不要で長期間安定して表示できる信頼性があります。また、環境光に左右されない安定した視認性も大きな特徴です。

2. 運用面での違い

コンテンツの更新頻度と柔軟性において、デジタルサイネージとポスターには大きな差があります。デジタルサイネージでは即座のコンテンツ変更が可能で、時間帯や曜日による自動切り替えができます。季節やイベントに合わせたタイムリーな更新も簡単で、A/Bテストによる効果測定と最適化も行えます。

これに対してポスターは、内容を変更するために物理的な交換作業が必要となり、更新には時間とコストがかかります。同時期に複数バージョンのテストを行うことは困難で、設置後の修正は実質的に不可能です。

運用管理の観点でも両者には明確な違いがあります。デジタルサイネージでは遠隔操作による一括管理が可能で、複数拠点への同時配信や表示状況のリアルタイム監視ができます。ただし、定期的な機器メンテナンスが必要です*⁷。

ポスターの場合は各拠点での個別対応が必要で、物理的な確認作業が不可欠です。破損や汚れへの対応、盗難や悪戯への対策も考慮する必要があります。

3. コスト構造の比較

初期導入時のコスト構造も大きく異なります*⁴。デジタルサイネージでは、ディスプレイ機器の購入費用として10万円から数百万円程度、配信システムの導入費用、設置工事費用、コンテンツ制作費用が必要になります。

ポスターの初期コストは、デザイン制作費用、数千円から数万円程度の印刷費用、設置用具・フレーム費用、設置作業費用と比較的抑えられます。

長期的な運用を考えると、ランニングコストの違いも重要な要素です。デジタルサイネージでは月額数千円程度の電気代、システム利用料やメンテナンス費用、コンテンツ更新作業費用、機器の修理・交換費用が継続的に発生します。

ポスターのランニングコストは、新しいポスターの制作・印刷費用、交換作業の人件費、破損時の再制作費用、保管場所の維持費用となります。

デジタルサイネージ導入のメリット

1. 情報発信力の向上

デジタルサイネージの導入により、大幅な情報発信力の向上が期待できます。動きのあるコンテンツによる視線誘導効果は非常に高く、鮮やかな色彩と高い輝度により優れた視認性を実現できます。音声との組み合わせにより、視覚だけでなく聴覚にも訴えかける多感覚への訴求が可能になります。

また、限られたスペースで多くの情報を順次表示できるため、情報量を大幅に増やすことができます。時間軸を活用した情報の階層化により、基本情報から詳細情報への段階的な誘導も効果的に行えます。

リアルタイム性も大きな魅力で、最新情報を即座に反映できるため、緊急情報の迅速な配信やライブ情報との連携も可能です*²。

2. 運用効率の改善

作業効率の面では、遠隔操作による効率的な管理により、複数拠点への同時配信が可能になります。自動化機能を活用することで、人的リソースの削減も実現できます。

コスト面では、長期的に見ると印刷費用や物理的な交換作業のコストを大幅に削減できます。在庫管理も簡素化され、紙の使用量削減や輸送コストの削減により環境負荷の軽減にも貢献します。

3. マーケティング効果の向上

デジタルサイネージでは、時間帯別のコンテンツ切り替えにより、より精度の高いターゲティングが可能になります*⁵。場所や状況に応じたカスタマイズ、視聴者属性に合わせた最適化により、マーケティング効果を最大化できます。

効果測定の面でも、表示回数の正確な把握、視聴時間の分析、コンバージョン率の測定が可能になり、データに基づいた継続的な改善を行えます。

デジタルサイネージ導入のデメリットと注意点

1. 技術的な課題

デジタルサイネージは電子機器であるため、ディスプレイの不具合や寿命、システムの不安定性、ネットワーク接続の問題、停電時の表示停止などの故障リスクがあります*⁷。

また、システムの操作・管理に関する知識、トラブル時の対応スキル、セキュリティ対策の理解、定期的なアップデートの管理など、技術的な専門知識が必要になります*⁶。

2. コスト面での課題

デジタルサイネージの導入には、ポスターと比較して高額な初期投資が必要です。機器購入費用の負担に加え、設置工事の複雑さ、システム導入の専門性、予備機器の確保なども考慮する必要があります。

また、電気代の継続的な発生、メンテナンス費用、システム利用料、機器の更新費用など、継続的な運用コストも発生します。

3. 運用上の注意点

デジタルサイネージの効果を最大化するためには、質の高いコンテンツ制作が不可欠です。視聴環境に適したデザイン、適切な表示時間の設定、読みやすいフォントサイズ、色彩やコントラストの調整など、細かな配慮が必要になります。

法的・倫理的な配慮も重要で、著作権への配慮、プライバシー保護*⁸、地域の条例への対応、適切な音量設定なども考慮する必要があります。

●デジタルサイネージの運用方法についてはこちら

活用シーンと導入事例

1. 小売店舗での活用

小売店舗では、新商品の動画紹介やセール情報のタイムリーな更新により、効果的な商品プロモーションが可能になります*³。商品の使用方法をデモンストレーション形式で紹介したり、顧客の購買意欲を刺激するビジュアル演出も効果的です。

店舗案内や情報提供の面では、フロアガイドの表示、営業時間や定休日の案内、イベント情報の告知、混雑状況のリアルタイム表示などが活用されています。

●弊社導入事例はこちら

2. オフィス・企業での活用

企業内では、重要なお知らせの配信、会議室の予約状況表示、社員のモチベーション向上コンテンツ、安全情報や健康管理情報などの社内コミュニケーションに活用されています。

来訪者への情報提供としては、企業概要や事業内容の紹介、アクセス情報や館内案内、受付案内や待ち時間の表示、企業ブランディングの強化などに効果を発揮しています。

●弊社導入事例はこちら

3. 公共施設での活用

公共施設では、施設利用案内、イベントスケジュール、交通情報や天気予報、緊急時の避難案内などの情報提供・案内に活用されています*²。

地域活性化の観点では、地域イベントの宣伝、観光情報の提供、地域企業の紹介、文化・芸術の普及などにも効果的に活用されています。

●弊社導入事例はこちら

導入を成功させるためのポイント

1. 目的の明確化

デジタルサイネージ導入前には、何を達成したいのか、誰に向けた情報発信なのか、どのような効果を期待するのか、成功指標をどう設定するかなど、導入目的を明確に設定することが重要です*¹。

また、既存の情報発信手段の問題点、ターゲットユーザーのニーズ、競合他社の取り組み状況、予算と期待効果のバランスなど、現状の課題分析も欠かせません。

2. 適切な機器選定

設置環境への適合性を考慮し、屋内・屋外の使用環境、照明条件や視聴距離、設置スペースの制約、電源や通信環境の確保などを検討する必要があります*⁷。

機能・性能の要件としては、画面サイズと解像度、輝度と視認性、連続稼働時間、拡張性や将来性などを総合的に判断することが大切です。

●導入する際の機器の選び方についてはこちら

3. コンテンツ戦略の構築

効果的なコンテンツ設計では、視聴時間を考慮した構成、視覚的に訴求力のあるデザイン、情報の優先順位づけ、更新頻度とタイミングなどを戦略的に計画する必要があります*⁵。

継続的な改善体制として、効果測定の仕組み、フィードバックの収集方法、コンテンツ最適化のプロセス、運用チームの体制構築なども重要な要素です。

まとめ:デジタルサイネージとポスターの使い分け

デジタルサイネージとポスターは、それぞれ異なる特性を持つ情報発信ツールです。デジタルサイネージは動的なコンテンツと高い更新性を活かした効果的な情報発信が可能である一方、ポスターは安定性とコストパフォーマンスに優れています。

デジタルサイネージは、頻繁な情報更新が必要な場合、動画や音声による訴求効果を求める場合、複数拠点での統一的な情報発信が必要な場合、リアルタイム性が重要な情報を扱う場合に適しています。

一方、ポスターは長期間同じ内容を表示する場合、初期投資を抑えたい場合、電源確保が困難な場所での設置、シンプルで確実な情報表示を求める場合に適しています。

導入を検討する際は、目的と予算、設置環境を総合的に判断し、最適な選択をすることが重要です。また、必要に応じてデジタルサイネージとポスターを併用することで、それぞれの長所を活かした効果的な情報発信戦略を構築することも可能です。

成功する導入のためには、単に機器を設置するだけでなく、継続的な運用とコンテンツの最適化に取り組むことが不可欠です。専門的な知識が必要な場合は、経験豊富なサイネージディレクターに相談し、最適なソリューションを見つけることをお勧めします。

専門家によるサポートを活用しませんか?

私たちはデジタルサイネージの導入から運用体制構築まで、トータルでサポートしています。

「効果的な運用を始めたい」「現在の運用に課題を感じている」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

参考文献

*¹一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム「デジタルサイネージ市場調査報告書」2024年

https://digital-signage.jp/

*² 総務省「ICTの経済分析に関する調査研究」デジタルサイネージ分野の動向 2023年

https://www.soumu.go.jp/

*³ 日本経済新聞「デジタルサイネージ市場の現状と将来展望」2024年3月号

https://www.nikkei.com/

*⁴ 富士キメラ総研「2024年 デジタルサイネージ市場総調査」

https://www.fcr.co.jp/

*⁵ 日本広告業協会「屋外広告とデジタルサイネージの効果比較調査」2023年

https://www.jaaa.ne.jp/

*⁶ 情報処理推進機構「デジタルサイネージシステムのセキュリティガイドライン」2023年版

https://www.ipa.go.jp/

*⁷ 電子情報技術産業協会「デジタルサイネージ機器の標準化動向」2024年

https://www.jeita.or.jp/

*⁸ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会「デジタルサイネージの個人情報保護に関するガイドライン」2023年

https://www.jipdec.or.jp/

Disitのコンテンツ制作事例

CONTACT

デジタルサイネージのことでお役に立てる自信があります。

お電話でのお問い合わせ

受付時間:月~金 10:00~17:00/土・日・祝日 休み

『ディジットサイトを見た』と最初にお伝えください。

スムーズに担当者へおつなぎいたします。

STAFF BLOG

スタッフブログ

DISIT(ディジット)のスタッフが書くブログ。

NEWS

お知らせ

製品・サービスのプレスリリース、実績追加、イベント出展などのお知らせ。

|

お知らせ

|

年末年始休業のお知らせ |

|

お知らせ

|

年末年始休業のお知らせ |

|

お知らせ

|

新規コンテンツ制作事例を追加しました |

|

お知らせ

|

年末年始休業のお知らせ |

|

サイネージ

|

飲食店でのデジタルサイネージ導入メリット・デメリットと活用事例 |